「SEから転職して来た人って、よくコアコンスキルがたりないんだよね」

「事業会社出身だからか論点整理のスキルが課題だね」

「期待値調整ができるようになって一人前のコンサルだよ」

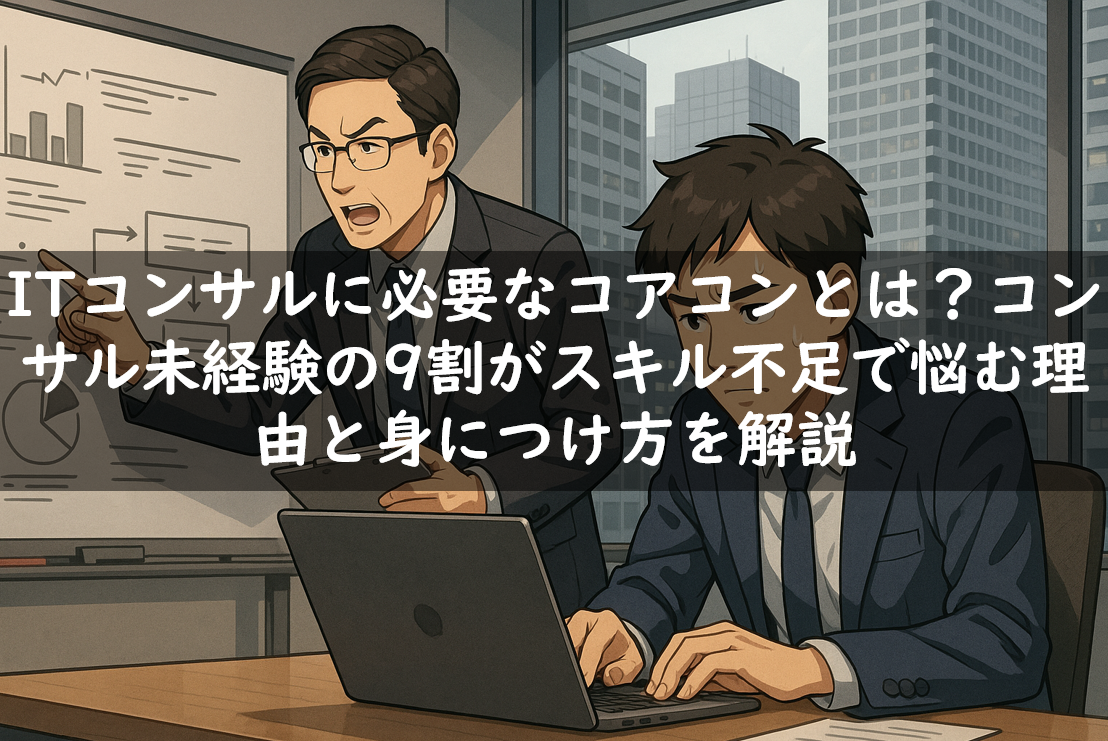

元SEの私が、ITコンサルに転職して最初のプロジェクトで仕事をしていた際に、よく上司に言われていたのが、こういった言葉です。というのも、コンサルの一丁目一番地がコアコンと呼ばれるスキルだからです。ITコンサルに転職して間もなくして、SE時代にはなかった“コアコンの壁”に直面しました。

「そもそも自分はITコンサルに向いているのか」

ITコンサルに転職できるのか、自分にそんなスキルがあるのか、と考える方は多いと思います。

本記事では、SEからITコンサルに転職した私がコアコンスキルが不足したと感じた場面とコアコンスキルの鍛え方について私が感じたことをお伝えします。これから転職を考えている方の参考になれば幸いです。

※ちなみに、私はSEこそITコンサルに転職すべきと考えているのですが、その理由は以下に記載していますので、興味があれば覗いてみてください。

コアコンとはコンサルの一丁目一番地

コアコンとは、「コンサルタントのコアスキル」の略で、たとえば以下のようなスキルを指します。コンサルとして活躍するためには、とにかくこのコアコンが必要になります。

- ロジカルシンキング(構造化・仮説思考 等)

- 期待値調整

- 資料設計・ドキュメント構成力

コンサルには圧倒的にコアコンが求められるため、事業会社出身者は“コアコン”と呼ばれるスキルが不足しているために壁にぶつかるケースが非常に多いです。コアコンが不足していると、特に資料作成のレビューで詰められることになります。「何が言いたいかわからない」「で、結局何を議論したいの?」と何度も言われ、メンタル的にもきつくなることが多かったです。

コンサルは自分自身が商品

事業会社の人とコンサルで大きく異なるのは役割の違いです。コンサルは顧客の課題解決が主な仕事になります。また、商品は自分自身で、作成した資料や提案内容がそのまま顧客への提供価値になります。そのため、日々のドキュメントの質が重要になります。

例えば、SEとコンサルは同じシステム導入のプロジェクトに参画するとはいえ役割は異なります。SEはシステムを作り上げるという分かりやすい役割を担いますが、コンサルはSEがシステムを作り上げるまでの管理や課題解決を支援するという明確に何を作り上げるのかが見えづらい役割を担います。

コアコン不足の具体例

私がコアコン不足で実際に直面した場面を3つご紹介します。

「言いたいことがわからない」〜構造化の壁〜

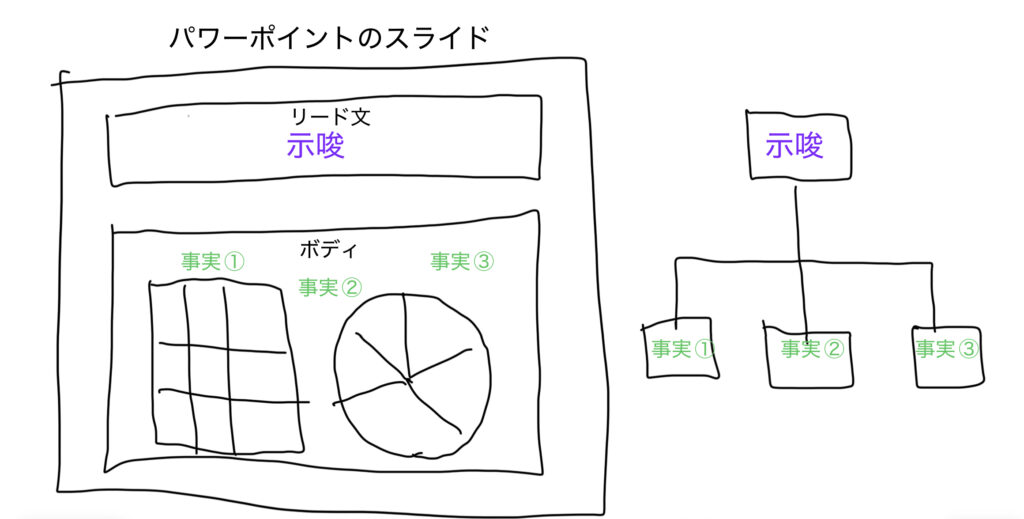

1つ目の壁は資料が構造的に整理できないということです。資料をレビューしてもらった際に何度も言われたのが、「これ、誰向け?」「伝えたいことがバラバラじゃない?」ということでした。スライドを作る際、コンサルでは以下のような構成が求められます:

- リード文:このスライドで言いたい“結論”

- ボディ:それを支える“事実”や“データ”

しかし、当時の私は:

- リード文にただの説明が書かれている

- ボディの内容とリード文が結びついていない

- メッセージが1スライドに2つも3つも詰め込まれている

という状態で、結果的に「誰に」「何を」伝えたいかが伝わらない資料になっていました。よく、ホワイトボードに以下のような絵を書かれては、何が言いたいのかと指摘されていました。

「何が論点なのかわからない」〜解像度の壁〜

もう一つの壁は、論点が浅い・ズレているという壁です。議論をする際に、コンサルでは「何を判断したいのか?/してほしいのか?」を明確にすることが求められます。しかし私は、解像度が浅く、「で、この資料で何が議論したいの?」と毎回のように言われていました。

仮説や論点を深めるクセがついていなかったため、「だから何?」「その前提って本当?顧客と認識合ってる?」という指摘が日常茶飯事でした。そうした指摘をあらかじめ防ぐために、よく言われる“Whyを5回繰り返す”というのを意識してやるようになりました。

- なぜそれが課題なのか?

- なぜその解決策が必要なのか?

- なぜ今それを議論する必要があるのか?

期待値調整

そんな疑問を持っている方へ、コンサルで働く上で重要なスキルとよく言われる期待値調整について、実体験をもとにご紹介します。私自身、SEからITコンサルに転職したのですが、SE時代には期待値調整の重要性を明確に教わることはありませんでした。しかし、ITコンサルに転職してから期待値調整は重要なスキルとよく言われるようになりました。

この記事では、「期待値調整とは何か」「なぜ重要なのか」「どうやって行うのか」を具体的に解説します。期待値調整とは何なのかが分かる参考になれば幸いです。

結論:期待値調整とは相手と目線を合わせること

コンサルにおいての仕事をうまく進めるための成功の鍵は期待値調整だとコンサルで働くうえで気づきました。また、できるコンサルは期待値調整をそれとなく実践しています。それは、アウトプットの品質や納期が同じであっても、事前に期待値を調整しているかどうかで、受け手の印象は大きく変わるからです。

逆に言えば、どれだけ素晴らしい成果物を出しても、相手の期待とズレていれば評価されません。だからこそ、作業を始める前に「何を」「どれくらいの品質で」「いつまでに」やるのかを、相手と目線を合わせるプロセスが不可欠です。これを行うことで無理な作業も減らせますし、無駄に頑張る必要もないとわかりました。

なぜ期待値調整が重要なのか?

相手のイメージとズレがあると、成果が評価されない

たとえば、ある資料を完璧に仕上げたと思っても、依頼者が「とりあえずのドラフトレベルでささっと作ってみて欲しかったのに・・・」と考えていた場合、「時間がかかりすぎた」とマイナス評価になってしまいます。

逆に、簡単なドラフトを出したときに「もっと完成度の高い資料が欲しかった」と思われれば、信頼を損なうことにもなります。簡単なコミュニケーションで済む話なのですが、相手と目線が合っていないとこういう状況に陥ってしまいます。

自分の作業計画を立てやすくなる

納期と品質をすり合わせることで、自分の中でも作業の優先度や必要な投入時間を明確にできます。これにより、他のタスクとのバランスも取りやすくなり、無理に働いて納期に間に合わせようとする必要もなくなります。

期待値調整の方法:いつ・どうやって行うのか

期待値調整を行うタイミングは、作業を依頼されたタイミングもしくはその直後がベストです。このとき、「こういった目的なら、●日までに、ここまでの粒度でまとめようと思いますがイメージ合いますか?」と自分の見積りを提示し、相手の反応を見て調整します。

ポイントは、“期待値を下げに行く”のではなく、“説明可能な期待値に着地させる”ことです。「なぜそこまで時間がかかるのか?」「なぜその粒度なのか?」と聞かれたときに、納得できる説明ができるような納期と品質で調整することが大切です。

顧客向けの期待値調整

たとえば、顧客との打ち合わせで資料提出を求められた場合、「●日までに、○ページで概要をまとめます」と事前に伝えることで、納期と品質に対する齟齬を防げます。具体的には、議事録などでも活用できて、「速報ベースで今日中に出す」や「精査して明日の午前中に出す」といったように、提出タイミングと粒度を合わせておくと信頼につながります。

社内向けの期待値調整

上司へのレビューが必要な場合、「明日午前中までにはたたき台を共有します」「顧客への資料提出にはまだ時間があるので、いついつまでには資料を作成します」などと明確に伝えるだけで、レビューする側のストレスは大幅に軽減されます。コンサルでは、内部資料のレビューが必須のため、こうした内部の期待値調整も業務を円滑に進めるためには欠かせません。

SEから転職した私が感じたこと

SEとして働いていた頃、納期に関しては気を付けていたつもりでしたが、「期待値調整」という言葉を明確に意識したことはありませんでした。コンサルに転職して初めて、期待値調整という単語を明確に意識しました。そして、SE時代はそれを明確に実施できていなかったと感じました。また、周りがそれを実践していなかったのだなと改めて思い、そこはSEとITコンサルの大きな違いだと感じます。

コアコンを身につけるにはコンサルに転職のが一番の近道

ITコンサルとして必要なスキルは、実際にプロジェクトに参加して初めて身につくものが多いです。何を身につけるにしても実際にやってみるのが一番なのですが、コンサルのスキルも例外ではありません。論点思考や進捗管理、課題管理、資料作成のスキルなどは、理論を学んだだけでは身につかないスキルです。

私自身、SEからITコンサルに転職し、様々な壁に当たりながらもなんとかスキルを磨くことができていると感じています。そういった壁に当たることでスキルを身につけることができたと思います。

コアコンは実践でのみ身につく

結局、自転車に乗れるようになるためには、自転車に乗ってみないといけないのですが、コンサルもコンサルで活躍するためには、コンサルにならないといけないと思っています。それは、実際の環境こそが最も適切に早くスキルが身につくと考えているからです。この考え方は多くの人が納得できるかなと思います。自分のキャリアを振り返っても、実際に経験したことがスキルに繋がっていると思います。

コアコンの身につけ方

コンサルティングファームに入ると、コアコンの身につけ方は、研修→実践の二段階になっています。

まずは研修で基礎を学ぶ

まずは研修です。実際の仕事でスキルが鍛えられる一方で、社内研修の重要性も無視できません。社内研修では、コンサルとして必要な基本的なスキルを体系的に学べるため、実践的な能力を身につけるための土台作りを助けてくれます。実践すると言ってもベースの部分が体系的に理解できていないと応用することができませんので研修はとても大切です。

特に、研修では実際のケースを用いて、顧客役や上司役に人事を交えたグループワークが行われることが多く、実際のプロジェクトに近い形で問題解決のシミュレーションを行います。研修を受けることで基礎を学ぶことができ、現場でその型を適用する際の参考になります。この基礎をいかに実際の業務で使いこなしていくことが重要です。

次に実践で応用する

研修で基礎を学んだのは良いものの、研修では話が通じるようになる程度で、コアコンのスキルを身につけるには、実戦しかありません。私もITコンサルとして仕事をしている中で、実際のプロジェクトで顧客と関わりながら、課題解決に取り組む中で多くのことを学びました。

何度も似たような問題に直面することで、そのパターンや解決策が身についていきます。最初は手探りで進むことが多いですが、実戦を通して徐々に自分なりに基礎の応用の仕方が見えてくるのです。

具体的な応用例

これから紹介するのはほんの一例ですが、なんとなくでも、イメージが湧けば幸いです。

論点思考

論点思考は、その問題を解決するために本質的に解かないといけない論点はどこにあるのかを考えるスキルです。論点思考という本は世の中にたくさんあると思いますし、名著もたくさんあります。しかし、実際に身につけるには、そういった本を読むより、一度自分で資料を作成して上司にレビューしてもらうのが一番です。

実践例

私は最初、論点思考について本を読んで理解したつもりでしたが、実際に資料を上司にレビューしてもらった際に、「何が論点かわからない」「資料が整理されていない」と指摘を受けました。この経験を通じて、論点を明確に整理し、資料を構造化することの重要性に気づきましたし、何が良くないのかを指摘を受けて資料を修正することで、論点思考が自分事として身につきました。

進捗管理、課題管理

私は研修で進捗管理や課題管理の方法、各種ツールの使い方を学びましたが、実際にプロジェクトに参加して、作業者とコミュニケーションを取ることで初めてその重要性や難しさを実感しました。

実践例

実際のプロジェクトでは、進捗管理や課題管理のツールをITコンサルが管理・運営していきますが、自分が計画した進捗管理表が実際には作業者からは使いづらいというコメントを頂くことがありました。それは、プロジェクトの特性ごとに管理すべき項目が異なるからです。

これに気づき、より現実的な進捗管理方法を考え直しました。こうしたフィードバックを受けることで、進捗管理や課題管理のスキルが一気に向上したと考えています。

資料作成

ITコンサルとしては、資料作成の能力が非常に重要です。よくコンサルに入社すると資料作成の基本的なポイントを研修で学びますが、実際に顧客に説明する資料を作成する段階で、資料の不足点が明確に見えてきました。

実践例

顧客に提案した際、「何が言いたいのかよくわからない」とフィードバックをもらいました。この経験を通じて、リード文が明確ではないと顧客には伝わりづらいことや、リード文とボディ部分での整合性が取れていないと説明途中で聞き手が迷子になってしまうことが分かりました。

顧客に説明して上司や顧客からの様々な指摘を受けることで、改めて主観的な資料になっていることを把握し、自分の資料作成スキルを改善できました。

コアコン不足の方におすすめの本

「コアコンって具体的にどう鍛えればいいの?」「コアコンってそもそもどういうこと?」と思う方に向けて、私が実際に読んで役立った本を2冊紹介します。

スキルと同じくらい重要な性格

実は、ITコンサルに転職を考えている人にとって、スキルと同じくらい性格が合うかが非常に重要だと考えています。なぜなら、スキルは後からでも習得できるからです。

ITコンサルに求められるロジカルシンキングや論点思考、問題解決能力は、確かにコンサルとして活躍するために欠かせません。しかし、これらは後天的に習得可能なスキルです。

一方で、性格は変えるのが難しく、例えば、ポジティブでない、責任感がない、考え抜くことができない、体力がない、成長を楽しめないといった場合、コンサルとして働くのは苦しくなると思います。この記事では、どういった性格が必要になるのかとそのポイントを詳しく解説していきます。

スキルは後からでも身につけられる

ITコンサルに必要なスキルは、後天的に習得可能です。もし、コンサルに必要なスキルが不足していると感じた場合でも、学ぶ意欲と努力があれば十分に身につけることができます。

もちろん、スキルが身についていることによって、多少性格がコンサルに合わなくても、コンサルとして十分に活躍することはできると考えています。しかし、私がITコンサルとして働いてきた中で性格が合うかも非常に重要な要素だと気づきました。

ですので、ITコンサルに転職する前に、まず自分の性格がコンサル向きかを見極めることも非常に重要だと考えています。

ITコンサルに向いている人の性格

ここからは、ITコンサルに向いている人の性格を5つに絞って具体的に解説します。これらの特徴を持っている人は、ITコンサルとして活躍しやすいと考えます。

ポジティブ

ITコンサルは、顧客や上司からの期待値が他の職業と比べて圧倒的に高いです。顧客の問題を解決するために日々努力しますが、期待値が高いため、厳しいフィードバックを受けることの方が多いです。

毎回厳しいフィードバックだと落ち込んでしまいそうですが、その都度落ち込んでいたら、顧客や上司との信頼関係を損ねてしまいます。ポジティブであれば、すぐに立ち直り、前を向くことができます。

責任感がある

コンサルが取り組むタスクは、どれも抽象的で、複雑で、ゴールが見えにくいです。そのため、責任感がないと、そのタスクをこなすことができません。

責任感がある人は、タスクが抽象的であったりしても、自分の役割を全うし、問題解決に向けて自律的に進めることができます。コンサルとして責任を持って取り組むことで顧客からの信頼も得ることができます。

考え抜く癖がある

ITコンサルは、何事にも深い洞察や高い解像度で考え抜くことが求められます。顧客からコンサルに求められるのは、この考える部分です。いかに顧客に示唆や解決策を提示できるかが評価のポイントになります。

そのため、考え抜く癖がある人は、コンサルに向いていると考えられます。私はSEからITコンサルに転職して、この考え抜くことが身につかずに苦労しました。

体力がある

コンサルは、心技体の三拍子揃った人が活躍しやすい職業です。その中でも、特に体力はベースとなる部分だと考えています。体力が落ちると思考が停止したり、メンタルがやられてしまいます。

心身ともに健康であることは、コンサルとしてのパフォーマンスを最大限に発揮するために重要です。

成長意欲がある

ITコンサルは、常に新しい技術や業界の動向に敏感でなければなりません。例えば、AIや新たなIT製品をプロジェクトにどのように活かすかといった視点で自らの知識として取り込んでいく必要があります。そのため、成長意欲が高い人が向いていると考えています。

また、難しい論点に挑むことが多いため、そういった環境を成長環境と捉え、モチベーションに変えられるような成長に意欲のある人が向いています。

まとめ:コンサルに転職するなら、コアコンの覚悟を!

今回は、コンサルに必要なスキルやその鍛え方、また性格の重要性をお伝えしました。もし、コンサルへの転職に興味がある方に、この記事が参考になれば幸いです。

コメント