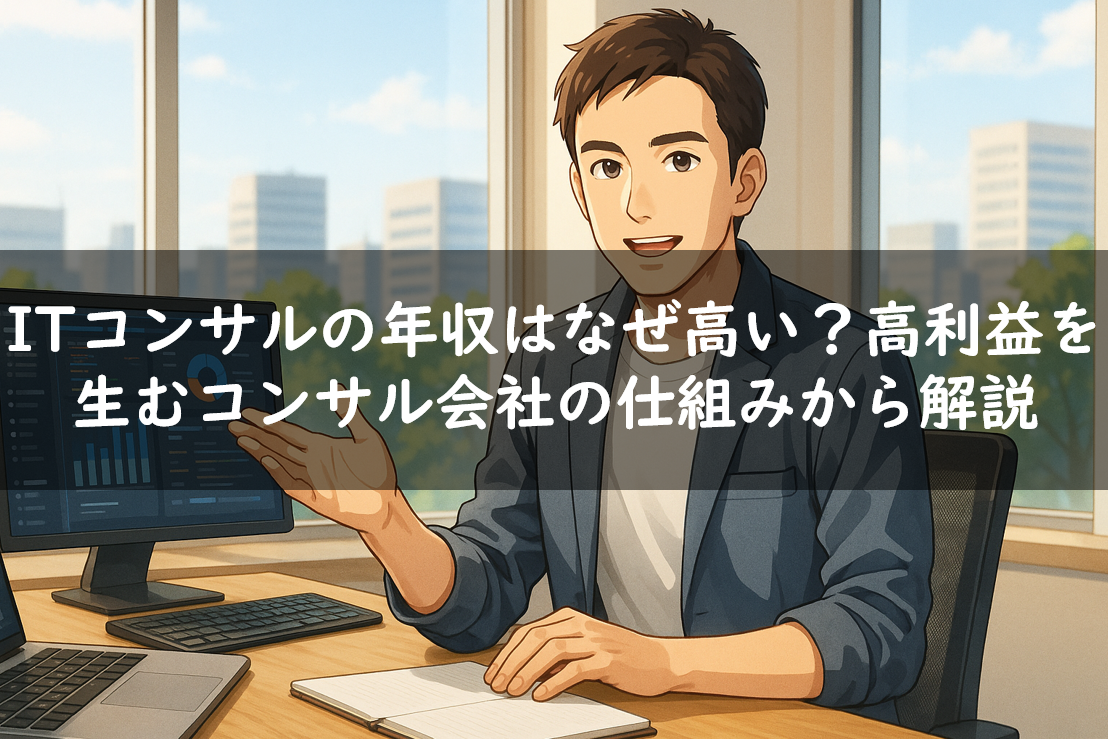

「なんでコンサルって年収が高いのだろうか」「顧客に高い単価で発注してもらってる以外に何か仕組みがあるのかなあ」

ITコンサルへの転職を検討している人の中でITコンサルの年収が高いのは顧客に発注しもらう単価が高いからと思っている人がいるかと思います。確かにそれもそうなのですが、それだけだとSIerの時とそれほどプロジェクトの利益率が変わらないことに気づきました。

この記事では、SIerでの経験も踏まえて、コンサルティングファームの仕組みの観点からITコンサルの年収が高い理由を探ってみました。単に顧客から高い単価を取っているから、というだけではなく、ITコンサルティングファーム独自のコスト削減戦略や、効率化の仕組みが年収を支える要因となっていると思いました。

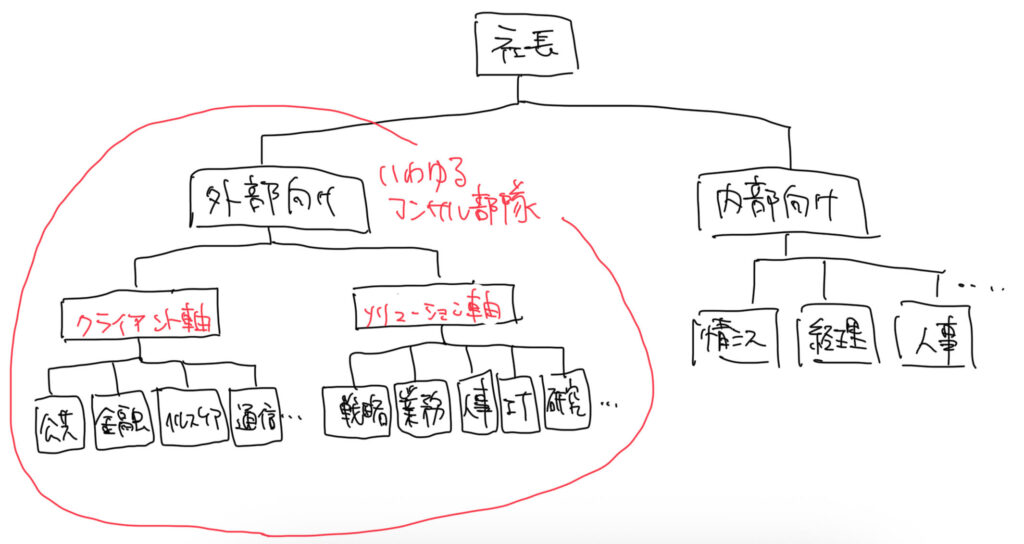

ちなみに、コンサルティングファームの組織図は以下にまとめていますので、この記事で紹介する効率化の仕組みと合わせて参照してもらえればと思います。

【結論】コンサルティングファーム全体のコストを最小限に抑えている

コンサルの年収が高い理由は、顧客から高い単価で発注されることに加え、会社の運営に必要なコストが徹底的に削減されているからだと思いました。コンサルティングファームでは、営業やバックオフィスの人員が最小限に抑えられています。ここがSIerの時と全く異なると感じました。

主に「人件費」がコストの中心となっているコンサルティングファームでさえ、この人件費が最小になるような仕組みになっていることで、会社全体の利益に繋がり最終的には高年収に還元されているのだと思いました。

営業はいないし、バックオフィスは少ない

コンサルに転職してきて驚いたのが、コンサル自身が営業を行ったり、バックオフィスの人員が少ないなということです。SE時代に感じていた営業やバックオフィスが多すぎるといった点が、ITコンサルでは圧倒的に効率化されていました。

SIerは、営業やバックオフィス部門の人が多く、SEが頑張って案件を取ってきてもその人たちのコストがかかるため、利益がかなり少なくなるビジネスモデルでした。売上高利益率はコンサルと同等レベルで高くても営業利益率が低くなってしまい、最終的にはSEの給与があまり上がらないという風になっていると考えています。

仕組みの具体例

コストを最小限に抑えている仕組みを紹介します。

営業はコンサルタント自身が行う

コンサルティングファームでは、営業部門の担当者が案件を獲得するのではなく、案件を取ってくるところから受注するまでをコンサルタント自身が行います。コンサルタント自身が営業活動をすることで顧客に対して適切にデリバリーを踏まえた提案ができます。それに加えて営業部門のコストを削減できます。

SIerでは、営業が案件を取ってきた後、SEが一緒に顧客に提案することが一般的でした。しかし、この方法では、営業が介在することで無駄なコストが発生してしまっていると考えます。ITコンサルでは、この点が徹底され、効率的にコストを削減することができています。

バックオフィスのタスクが効率化されている

コンサルティングファームでは、バックオフィスの機能が非常に効率化されています。例えば、チャットボットを使って事務的な質問やタスクを自動化したり、FAQを充実させて極力バックオフィス側に問い合わせが来ないような仕組みになっています。

これにより、バックオフィスにかかる負担が少なくなり、人員が少なくて済み、コスト削減が実現されています。そうした効率化に関するメンテナンスが徹底されていて、SIerではそうしたところは後回しになっていたような気がします。なんでそんなに人が多いのかと感じていました。

人件費のみが主なコスト

上記により、人件費の無駄がないようにしており、更にコンサルティングファームのビジネスモデルでは、人件費以外の費用がほとんど発生しません。人件費がかからないような仕組みになっているということは、会社全体としてのコストがかからないようになっているということと同じです。

そのため、能力の高い人に高い報酬を与えられるようになっているため、給与を高く設定できるのです。また、人材への投資が重要視されているので、給与の高さを重要視しているのだと思います。

まとめ

コンサルティングファームの年収が高い理由は、単に高い単価で案件を獲得しているからではありません。営業やバックオフィスの業務が効率化され、無駄なコストが削減されていることが、年収が高くなる一因だと思いました。こうした情報が何かの参考になれば幸いです。

コメント